Enquêtes bénévoles 2025

L’objectif des enquêtes bénévoles présentées ici est la mise à jour des cartes de répartitions des espèces, dans le cadre de la mise à jour de l’atlas des amphibiens et reptiles d’Alsace. En effet, cet ouvrage date de 2010 et il est obsolète pour certaines espèces, dont la connaissance a fortement évolué ces dernières années. La contribution de tout naturaliste est la bienvenue, pour avoir une vision la plus exhaustive possible.

En 2025, trois espèces sont concernées par ces enquêtes :

• L’Alyte accoucheur

• Le Pélobate brun

• Le Lézard vivipare

Envoyez un mail à enquetes(at)bufo-alsace.org si vous voulez participer à une ou plusieurs d’entre-elles.

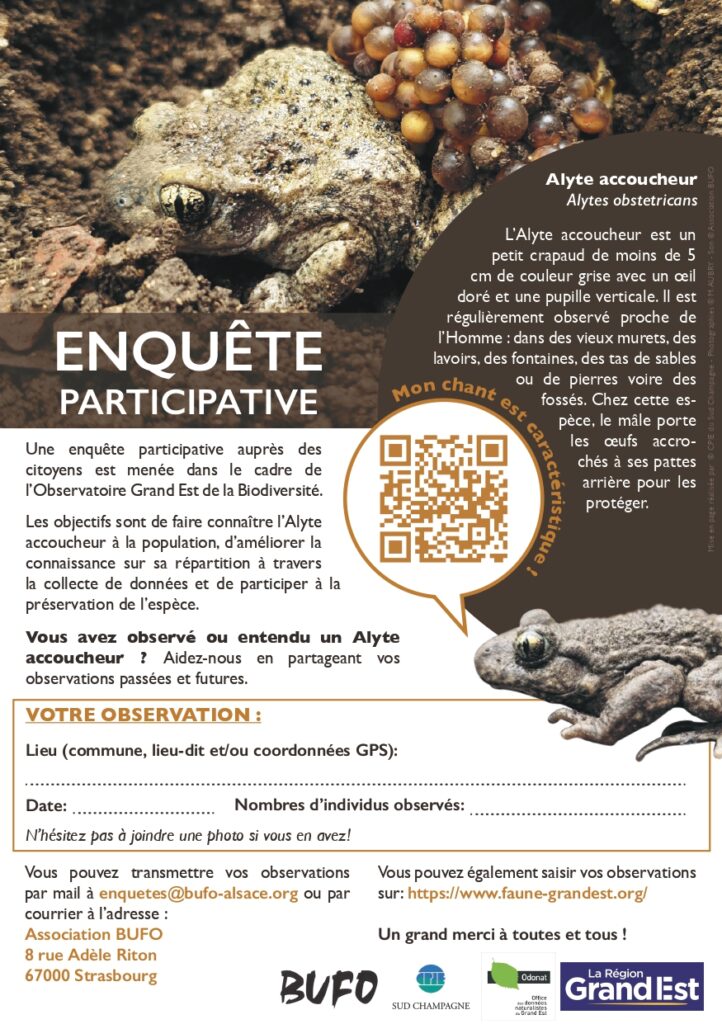

L’Alyte accoucheur est un petit amphibien à l’écologie très particulière : les œufs sont pondus en phase terrestre, et le mâle les conserve autour des chevilles jusqu’à l’éclosion. Il se dirige alors vers un point d’eau pour y déposer les œufs desquels sortent très rapidement les têtards.

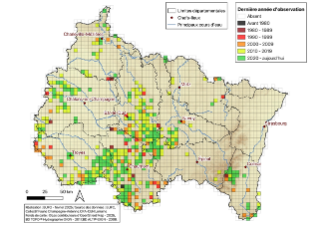

En 2012, un plan d’action européen pointait d’inquiétants déclins dans plusieurs zones biogéographiques de son aire de distribution, notamment en France et en Allemagne voisine. En cause : comme souvent, la perte d’habitats (notamment les sites aquatiques de reproduction, mais les milieux terrestres également, très importants chez cette espèce où l’adulte ne retourne plus à l’eau), ayant pour conséquence une fragmentation des métapopulations : les populations deviennent trop éloignées pour que des individus parviennent encore à les connecter génétiquement. Cette fragmentation est visible aussi à l’échelle du Grand Est, avec de nombreuses mailles semblant géographiquement isolées.

Carte 1 : Répartition de l’Alyte accoucheur en Grand Est, avec la date de dernière observation pour chaque maille 5×5 km (référentiel national).

En 2025, dans le cadre de l’Observatoire Grand Est de la Biodiversité, nous proposons aux naturalistes de nous aider à réactualiser la répartition de l’alyte dans la région. Dans un premier temps, nous invitons chaque utilisateur de Faune Grand Est à transmettre ses observations : pour cette espèce discrète et relativement localisée, il n’y a pas de donnée banale !

Mais vous pouvez aller plus loin : vous habitez dans ou non loin d’une maille où l’espèce n’a pas été revue récemment ? Contactez-nous : nous vous transmettrons des informations plus précises pour tenter de réactualiser d’anciennes données ou prospecter des milieux prometteurs. En cas de recherches infructueuses, n’oubliez pas de transmettre les données d’absence d’observation, elles sont importantes aussi !

Cliquez ici pour visualiser les mailles à actualiser sur GoogleMaps.

Des coordinateurs locaux sont à votre disposition pour toute question :

– Champagne-Ardenne : Mathieu AUBRY (mathieu.aubry(at)cpiesudchampagne.fr)

– Lorraine : Damien AUMAITRE (d.aumaitre(at)cen-lorraine.fr)

– Alsace : Nathan THOMAS (enquetes(at)bufo-alsace.org)

Besoin d’une piqûre de rappel du chant de l’alyte avant une sortie nocturne ? Vous pouvez l’écouter sur le site de BUFO. Un doute avec une autre espèce (Petit-duc, Sonneur à ventre jaune…) ? Enregistrez le chant et faites-le nous écouter !

Nous espérons vous compter nombreux·ses dans cette enquête !

1. Présentation

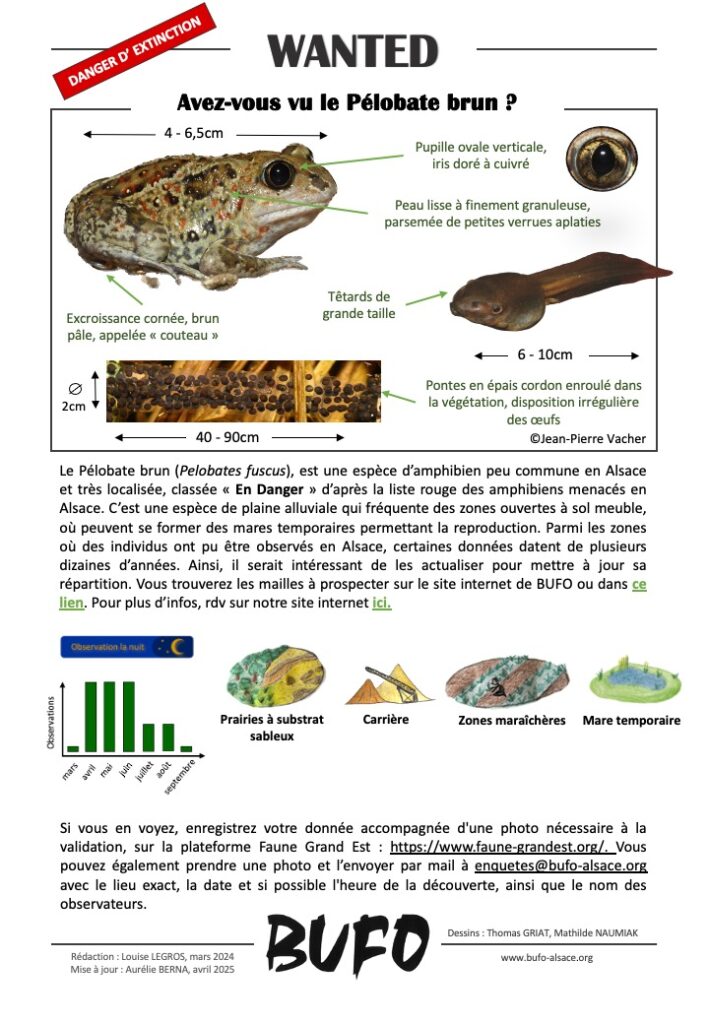

Mesurant entre 4 et 6,5cm, le Pélobate brun (Pelobates fuscus) est un crapaud trapu dont la face dorsale est de couleur variable : d’aspect général brun-fauve à brun-gris voir gris pâle chez certaines femelles, les individus peuvent présenter des motifs plus ou moins symétriques, en forme de grandes tâches ou de bandes brun sombre à olivâtres. Ils peuvent aussi présenter des petites taches rouges ou orangées. La peau, humide et plutôt lisse à finement granuleuse, est parsemée de petites verrues aplaties. Ses yeux, globuleux, présentent une pupille verticale et un iris doré, orangé ou cuivré. Une caractéristique morphologique importante de cette espèce est l’excroissance cornée et brun pâle qui se trouve sous le talon et qui est appelée “couteau”. Cette excroissance permet aux pélobates de creuser le sol pour s’y enfoncer pendant l’hiver ou durant la journée. Les mâles, plus petits que les femelles, présentent également des protubérances sur les avant-bras en période de reproduction. Cela leur permet de maintenir les femelles pendant l’acte reproducteur.

Pélobate brun adulte © Jean-Pierre VACHER

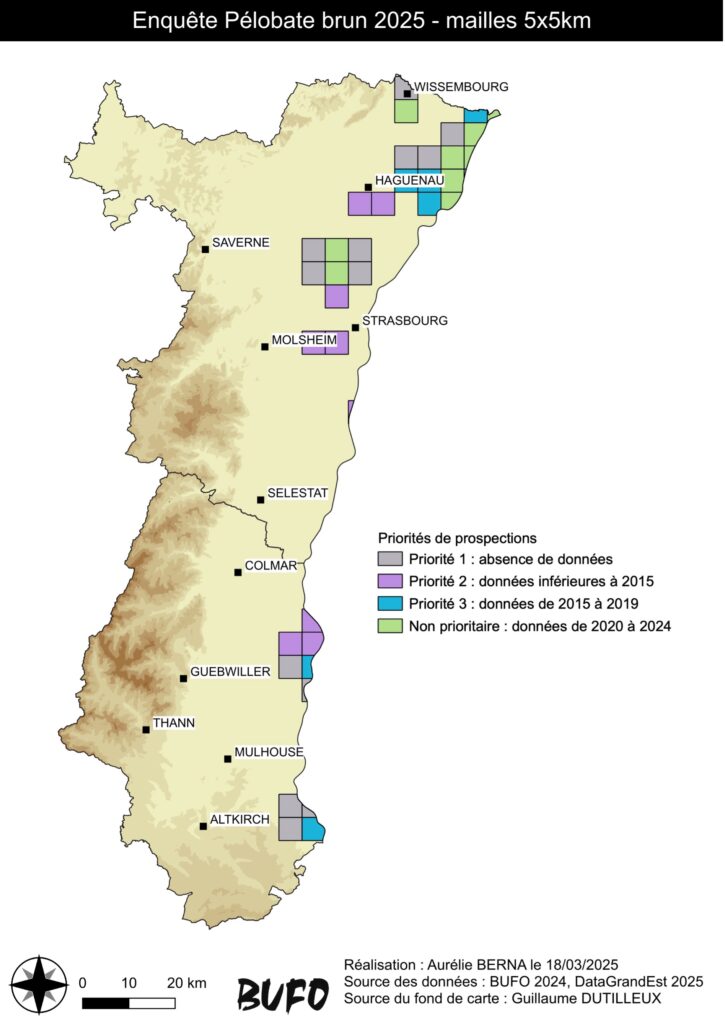

Cette espèce est très localisée en France, où elle atteint la limite occidentale de son aire de répartition européenne. Elle n’est ainsi présente que dans quatre départements français, parmi lesquels les deux départements alsaciens, dans lesquels elle est également très localisée. Deux noyaux de populations ont été identifiés dans le Bas-Rhin : le premier, à l’extrême nord-est du département, est le plus important ; le second est situé dans la vallée de la Zorn. Dans le Haut-Rhin, un seul noyau a pu être identifié, entre les communes de Fessenheim et de Vogelgrun.

Le Pélobate brun est une espèce de plaine alluviale, elle ne se rencontre donc que jusqu’à 200 mètres d’altitude environ. Il est présent dans la plaine alluviale et dans des zones ouvertes de prairies à sol meuble (terrains sablonneux et lœssiques notamment), où peuvent se former des mares temporaires permettant la reproduction. En effet, les pélobates se reproduisent dans des grandes étendues d’eau, souvent temporaires et assez profondes. Ces plans d’eau doivent être suffisamment ensoleillés et des hydrophytes doivent être présentes, permettant la fixation d’épais cordons d’œufs. Les têtards éclosent 4 à 7 jours après la ponte. Quelques mois après l’éclosion, les têtards survivants peuvent faire jusqu’à 10cm de long : ce sont les plus gros têtards d’Europe !

Ponte et têtard de pélobate brun © Jean-Pierre VACHER

Cette espèce est classée « En Danger » (EN) dans la liste rouge France ainsi que dans la liste rouge Alsace, où elle fait l’objet d’un PRA (Plan Régional d’Actions, disponible ici. Le déclin de l’espèce observé à l’échelle de l’Alsace s’explique en partie par la stabilisation et la fermeture des milieux humides fluviaux, en lien avec la canalisation du Rhin notamment. D’autres menaces identifiées sont l’abaissement de la nappe phréatique, rendant le niveau d’eau insuffisant dans les sites de reproduction, ainsi que l’introduction de poissons dans les mares favorables, conduisant à une prédation des embryons et des jeunes larves.

Plus d’infos sur le Pélobate brun ici.

2. Prospections

La période de reproduction du Pélobate brun se déroule au printemps mais est variable en fonction des conditions du milieu, en particulier du niveau d’eau. La période exacte à laquelle se reproduit l’espèce est donc variable en fonction des sites et des années, mais se situe globalement entre avril et début juin. Les adultes en phase terrestre peuvent être observés durant cette période, et plus rarement à la fin mars et en juillet. Nocturnes et particulièrement actifs par temps de pluie, les adultes sont difficiles à observer. Les pontes sont également visibles dans les mares pendant la période de reproduction, entre avril et début juin. Les têtards, quant à eux, peuvent être observés dans les mares dès le mois de mai et jusqu’au mois d’août.

Les habitats favorables à l’espèce sont les milieux pré-forestiers ouverts, à sol meuble comme certaines prairies et zones maraîchères. Pour la reproduction, les Pélobates vont utiliser de grandes étendues d’eau temporaires assez profondes et végétalisées, plutôt ensoleillées et dépourvues de poissons. Ces habitats sont parcourus à l’aide d’une lampe afin d’observer les individus.

Les prospections doivent préférentiellement être réalisées par temps favorable, lors des nuits douces, humides voire pluvieuses et sans vent, pour optimiser les chances de détection des adultes. En ce qui concerne les larves, la recherche peut se faire en journée, avec des conditions météorologiques plus variables. La période optimale pour la détection de l’espèce se situe entre avril et juin.

Comme chez les autres espèces de crapauds, le Pélobate brun chante en période de reproduction. Chez cette espèce cependant, le chant a la particularité d’être émis sous l’eau, ce qui le rend difficilement audible pour l’Homme, en comparaison des autres espèces. C’est pourquoi, lors des prospections, on utilise un micro aquatique relié à un enregistreur et à un casque, appelé hydrophone, et qui permet de détecter l’espèce.

Afin d’orienter les prospections, une carte de priorisation des secteurs a été établie en fonction des données connues en Alsace :

Cette carte est également disponible en ligne ici sous un format interactif afin de gagner en précision lors de vos prospections.

Toutes les observations de cette espèce sont intéressantes, y compris celles réalisées dans des communes absentes de la liste ci-dessus ! C’est pourquoi nous vous invitons à enregistrer vos observations sur Faune Grand Est. Vous pouvez aussi contacter Solène GUIDICELLI à l’adresse enquetes(at)bufo-alsace.org.

PAGE EN CONSTRUCTION, plus d’informations à venir.